大学の頃、お世話になった教授が登山好きだった。

何かとゼミでも登山が企画され、私はそれに付き合って(半ば強制的に)山に登る経験を得た。私は理系の学部に所属していて、実験室では様々な器具を扱った。実験中にそれらの器具を破損してしまった場合、うちのゼミでは「みそぎ登山」なるものに参加しなければならなかった。そんな健全なのか不健全なのか分からない記憶が蘇った。

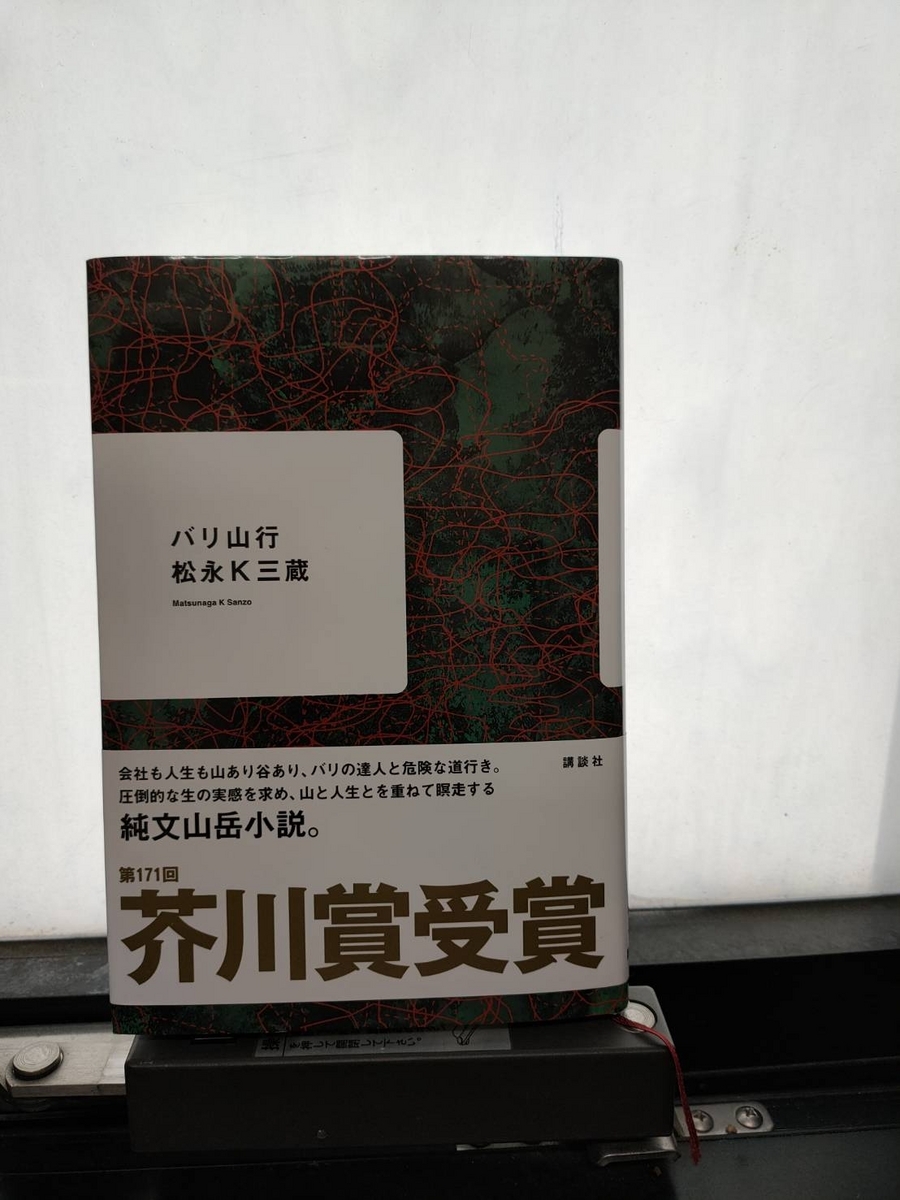

「バリ山行」は山が舞台の小説である。それも珍しいことに純文学である。純文学はどうしても人と人との繋がりを書くことが多い為、山を舞台とした作品は珍しいものに思える。けれど人間がそこにいる以上、電波の届かない山中であっても、どうやらそれは成り立つらしい。そんな文学の懐の深さを見せつつ、古典的で綺麗なとどめを刺してくれる、つまり文句なしの名作である。

- 粗筋

会社の付き合いを極力避けてきた波多は同僚に誘われるまま六甲山登山に参加。やがて社内登山グループは正式に登山部となり、波多も親睦を図る気楽な活動をするようになっていたが、職場で変人扱いされ孤立している職人気質のベテラン妻鹿があえてルートから外れる危険で難易度の高い「バリ山行」をしていることを知る……。

- 感想

山は怖いものだ。上記のゼミで行った登山で、それを痛感する出来事があった。確か比叡山だったと思うが、私たちはその道中で迷ってしまったのだ。山の中を彷徨い、アプリを何度も引っ繰り返してみたが、正規のルートに出くわさない。登山歴の長い教授が、そのときこんな提案をした。

「メンバーを四組に分けて、東西南北に50メートルずつ歩こう。50メートル歩くか、或いは登山道に行きあったら引き返し、もう一度ここに集合する。道を見付けたメンバーの方向に進もう」

登山初心者の私からすれば、何とも心もとない案である。仮に道に行きあったとしても、本当にそれと見定められるだろうか? 間違った方向に案内してしまうかもしれない。しかも構成メンバーが少なく、四方向で割るとどうしても一人で行く人が出てしまう。とは言え他にどうすることも出来なかったので、その案に乗ることにした。じゃんけんをし、私が一人で歩く役回りとなった。災難である。

比叡山には熊が出る。登山中も、黙っていると「熊除けになんか喋ってや」とせっつかれた。そんな中での決行である。

四方に散ったものだから、仲間の姿はすぐに藪で遮られて見えなくなった。山というのは隔絶された場所だが、決して静かな訳ではない。草花が騒めき、気温の変化で木立がぱきぱきと音を立てる。

一人になると、途端に心臓が早鐘のように打つのを感じた。手近な藪の中から、木の影から、今にも熊が尖った鼻先をぬっと突き出してくるのではないか。物音がするたび、私は身体を硬直させた。熊に食い殺された登山客の話が脳内をちらついた。50メートルの感覚も曖昧だったから、とにかく一歩を1メートルとして、達したそばから引き返した。隠れた借金を見破られないうちに、さっさと自分の負債を清算するかのように。

バリ山行は、道なき道を行く登山スタイルだという。危険性や自然破壊の観点から、賛否は割れるらしい。無論、私など思い描くことさえ出来ない登山であるが、作者はそれを圧倒的な描写力で展開していく。それは「険しさ」とか「美しさ」と言った観念的な言葉で片付けられるものではない。

例えばバリ山行を行った主人公が、その序盤に「最高でした!」と声を上げるシーンと、そこから徐々に雲行きが怪しくなり、最終的に滑落するところまでの展開は圧巻である。それらは淡々とした事実の列挙で積み上げられていく。蔦の一本、葉の一枚が身体に纏わりつくほど息苦しい。あまりの息苦しさに、そこから抜け出そうと一息に読み切ってしまった。そこにあるのは爽快感ではない。何もないのだ。バリ山行は決して素晴らしい景色に連れていってくれる訳ではない。そうして主人公たちはまた藪の中へと引き返していくのである。

その閉塞感は、山だけでなく主人公の勤務する会社のシーンにも漂っている。取引先から下ろされると見越していた仕事が途絶え、人件費削減の噂が社内に飛び交う。行く先も見えず、手探りのまま眼の前の仕事をこなす他ない日々。仕事と山、生活とバリ山行が微かな重なりを見せ始める。

結局のところ、主人公がやっていることは逃避でしかない。会社の人間関係から逃れ、その負債を補填する為に登山を始め、社内の暗い雰囲気から逃れるようバリ山行に参加し、それを先導した妻鹿とも喧嘩別れのような状態になってしまう。その時々で判断し、或いは諦めながら、主人公・波多は日々を掻い潜っていく。言い知れない疲れが、じわじわと骨身に沁み込んでくる。

それに対しての、ラストシーンは意外なほど爽やかである。最後の最後でまた自分の話で恐縮であるが、私は以前家族で蜜柑狩りに行ったことを思い出した。蜜柑を取ると、ヘタが白く枝に残るのだ。母がそれを勘違いして、「蜜柑の花って小さくて可愛いのね」と言っていた。そんな母の失敗を、父と一緒になってからかったものだった。

甘酸っぱい蜜柑の香りが、しばらく爪の隙間に残っていた。そういう一瞬の香りが、生きていくには必要なのかもしれない。バリ山行の果てに、そうしたものが見出せるのだろうか。